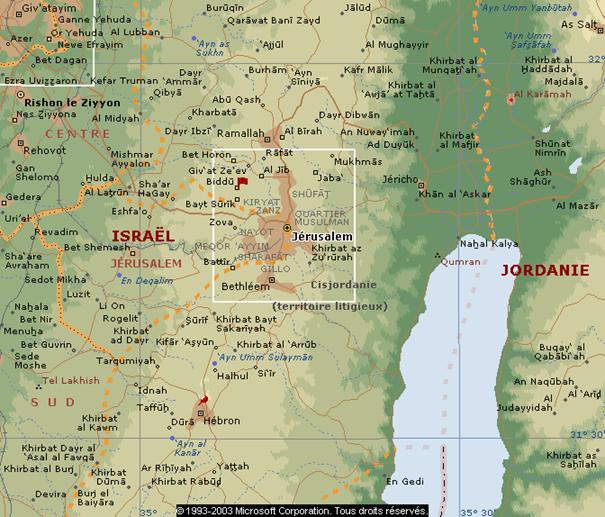

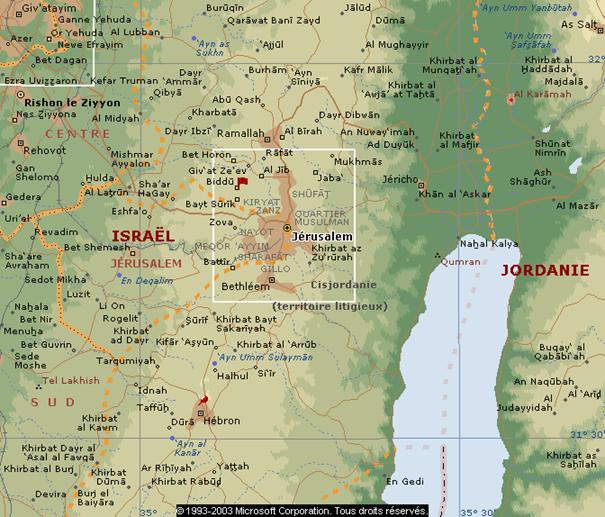

Distance

Bidou – Jérusalem ≈ 10 km

http://www.israelnn.com/news.php3?id=60618

Arabs and Far-Left Riot at Fence, Again

(IsraelNN.com)

Hundreds of Arab and far-left protestors are throwing rocks at security forces

and rioting near the town of

The

rioters are protesting the construction of the counter-terror barrier under

construction at the site.

http://www.aljazeerah.info/News%20archives/2004%20News%20archives/April/15n/Palestinians%20Protest%20Humiliating%20Security%20Check%20at%20Border%20Crossing.htm

Palestinians

Protest ‘Humiliating’ Security Check at Border Crossing

Agencies,

Arab News

Some of

the protesters hurled stones in the direction of Israeli soldiers who responded

by firing tear gas during what was the second consecutive day of protests at the

crossing, in northern Gaza.

According

to the Palestinian labor union, the protest had been organized to denounce the

restrictions and “humiliating” inspections that Palestinians wanting to

cross over into

Israeli

soldiers injured more than 20 protesters with rubber bullets yesterday during

stone-throwing confrontations at a controversial

The army

said soldiers used “riot control means” to quell disturbances by hundreds of

protesters who hurled stones at troops guarding construction workers near the

Khaled

Ayyash, head of the Biddo clinic, said some 22 people were injured by rubber

bullets. Three needed treatment, including a 14-year-old who was shot in the

head and a man who was hit in the neck.

Palestinians,

Israelis and foreign activists joined the protest against the barrier.

Meanwhile,

Palestinian student was accidentally shot dead by one of his fellow protesters

during a demonstration at a university in

Ali

Samih Amer, 25, was fatally wounded when a member of Al-Aqsa Martyrs Brigades,

an offshoot of Palestinian leader Yasser Arafat’s Fatah movement, fired into

the air during the protest at the

The

protest had been organized to mark Palestinian Prisoner’s Day, which falls on

Saturday and the anniversary of the detention of Marwan Barghuti, Fatah’s

leader in the

Further

protests are expected to be held in the Palestinian territories today to mark

the two events. A two-hour general strike is expected to be observed in

Around

7,500 Palestinians are currently held in Israeli prisons including 378 aged

between 12 and 18 and 186 women.

In

The

house of Sabiah Abu Saud, who lightly wounded an Israeli soldier when he blew

himself up by an army post near Qalqilya last November, was destroyed in a

controlled explosion, security sources said.

http://www.maarivintl.com/index.cfm?fuseaction=printArticle&articleID=6032

Clashes

during anti-barrier protests escalate

One

activist charged: Police fired huge amounts of tear gas at us. 26 suffered

injuries. 1500 participated in Bidu protest – highest turnout to date.

Marwan Atamna and Uri Glikman

"They fired tear gas at us out of all proportion", a left wing

activist described the confrontation in another day of demonstrations against

the security barrier outside the Palestinian

1,500

protestors took part in the largest demonstration since the protests against the

barrier began. Together with them were Israeli leftists and activists from

foreign countries. During the first part of the demonstration a number of

Palestine Legislative Council members were also present.

The

demonstrators claim that IDF forces fired tear gas and rubber bullets at them.

Raz, a 23 year-old Israeli activist, told Maariv Online, “We were on our way

out of the village. A Border Guard unit was positioned at the houses on the

perimeter. As we got relatively close to them, they began firing teargas madly

at us in unbelievable quantities! Right at us!".

During

the demonstration two wounded Palestinians were taken to hospital in Ramallah

with moderate injuries. Doctors at the local Bidu clinic said that many of the

injured they treated had been clubbed by the police.

Ten

demonstrators were arrested during the clashes– four Israelis including Rabbi

Arik Asherman from the Guardians of the Law organization; three leftist foreign

nationals, and three Palestinians.

(2004-04-15 18:39:17.0)

http://www.maarivintl.com/index.cfm?fuseaction=printArticle&articleID=6125

Palestinians:

Anti-barrier protestor seriously injured by sniper fire

Demonstrator

injured at hotspot of clashes – Bidu. Wave of demonstrations sweep

Uri

Glikman and Marwan Atamna

A

wave of demonstrations swept

Palestinians

reported that a 19-year-old youth was seriously wounded in the chest after being

hit by sniper fire during a confrontation over the security barrier being

constructed near the

The

Palestinians claim that the youth was hit by sniper fire. They also said that a

14-year-old was hit in the eye by a rubber-coated bullet. During the clash, two

people were reportedly arrested – a Palestinian and an activist from abroad.

IDF

sources said that riot control measures were taken to disperse about 600

residents who gathered to demonstrate at Bidu. On the question of the shooting,

the IDF sources said that this was being investigated.

Elsewhere,

at Dir Abu-mishal, near the settlement of Kiryat Sefer, a Palestinian sustained

medium to serious injuries, according to an IDF report. Palestinian sources said

he suffered a critical head wound.

Taking

part in the demonstrations were apparently a group of children, the youngest - a

13-year-old. They marched towards an IDF barrier set up at the entrance to the

In

another incident reported at the Kiryat-Sefer area, an Israeli woman was lightly

injured by stone-throwers.

Disturbances

also took place at Kalandia, near Ramallah, and there too the army used riot

dispersal tactics. At the Ayosh junction, some ten youths gathered to throw

stones, while at Vered Yericho, east of

(2004-04-18

18:59:15.0)

http://www.solidarite-palestine.org/mur066.html

22 avril 2004

© Solidarité-Palestine - E-mail:

webmaster@solidarite-palestine.org

Le

Mur de l'Apartheid

La guerre de la clôture

par Aviv Lavie

Ha'aretz

16 avril 2004

Traduit de l'hébreu par Michel

Ghys

![]() http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=415245

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=415245

En anglais : Picking their

battles

![]() http://www.haaretz.com/hasen/spages/415862.html

http://www.haaretz.com/hasen/spages/415862.html

La

lutte contre le tracé de la clôture revêt, ces dernières semaines, un caractère

nouveau: celui d'une résistance passive civile, filmée sur vidéo, avec la

participation de femmes, de personnes âgées et d'enfants palestiniens, appuyés

par des activistes israéliens de la paix. Pourtant, ces manifestations se

terminent toujours aussi par des tirs massifs de la part de l'armée israélienne,

souvent en violation des règlements, et par des centaines de blessés. Les

manifestants en sont sûrs: le premier Israélien tué, c'est pour bientôt.

1. Les mains vides

Manifestation contre la clôture au village de Biddou, le 9 avril. Trois

Palestiniens ont été tués par des tirs à balles réelles. «C'était un

accident, une perte de contrôle», reconnaît un officier supérieur.

(Photos: Pierre Tourjman)

C'est

quasiment devenu une affaire quotidienne. Chaque matin, c'est au bruit des coups

de bulldozers que se réveillent les habitants des villages situés sur le tracé

prévu de la clôture - depuis Elkana, en Samarie, et en direction de Jérusalem.

Aux premières lueurs du jour, plusieurs engins lourds se mettent à l'œuvre

sur le terrain, entourés d'une ceinture de gardes ainsi que de forces de l'armée

israélienne et de la police des frontières. Les villageois descendent vers

leurs terres en effectifs complets: hommes et femmes, jeunes et vieux, adultes

et enfants. Ils se placent face aux soldats, agitent des drapeaux, chantent en

chœur, tentent d'atteindre les engins lourds ou s'assoient simplement par terre

devant les bulldozers. Et puis après? Dieu est grand, ou plus précisément:

Allah hou akbar.

À

une partie de ces événements participent aussi des Israéliens, de quelques

isolés à quelques dizaines, essentiellement des membres des «Anarchistes

contre les Clôtures», ainsi que des activistes internationaux de la paix.

Quand ils sont là, il y en a toujours un pour filmer, photographier,

documenter. En visionnant des heures de films, on peut apprendre que les

Palestiniens retournent peut-être aux méthodes de protestation de la première

Intifada, mais l'armée israélienne va de l'avant. Grenades détonantes et gaz

lacrymogènes lancés en direction de groupes de femmes adultes ou d'étudiantes

de l'enseignement secondaire sont un spectacle courant. Même des tirs de balles

en caoutchouc sur des civils qui fuient pour se mettre à l'abri sont une vision

répandue. Dans un des cas - une exception, d'après ce que l'on sait - il y a

eu aussi tirs à balles réelles vers des manifestants et trois Palestiniens du

village de Biddou ont été tués, dont un enfant de 11 ans. «À Biddou, c'était

un accident, une perte de contrôle», reconnaît un officier supérieur de

l'armée, mais, pour ce que l'on sait, personne n'a eu à rendre compte pour les

trois personnes qui ont payé de leur vie cette «perte de contrôle». Au bilan

de ces dernières semaines, des centaines de manifestants palestiniens ont été

blessés par les tirs.

Certains

déclarent que le tournant s'est produit le 26 décembre, le jour où Gil

Na'amati a été blessé par les balles de soldats israéliens lors d'une

manifestation contre la clôture, près du village de Mash'a, en Samarie. «Ce

qui s'est passé à Mash'a et le tollé soulevé ensuite a secoué les

Palestiniens», dit un Israélien qui participe à une partie des

manifestations. «Ils ont compris qu'ils devaient s'organiser pour la lutte

contre la clôture et que cette lutte pouvait avoir une influence.»

D'autres évoquent les journées orageuses autour des débats au Tribunal

International de

Cependant,

la part de l'Autorité Palestinienne dans les événements des dernières

semaines est très réduite. Ce soulèvement - que certains Palestiniens

appellent déjà la «nouvelle Intifada» pour la distinguer de l'Intifada de

terrorisme connue - est partie d'en bas. «Selon nous, il y a pour ceci un

nom très clair: "l'Intifada de la clôture"», dit Aziz Armani

de Hirbata. «Parce que c'est la clôture qui nous a réveillés. Si elle n'était

pas arrivée au seuil de nos maisons, si elle n'avait pas pris nos terres, nous

continuerions à vivre notre vie tranquillement.»

Qu'y

a-t-il derrière le nouveau style, populaire, sans armes à feu, de l'Intifada ?

Habitant de Boudrous, un village proche du carrefour de Ben Shemen où le tracé

de la clôture a été déplacé en direction de

Mourar

et son frère, Naïm, ancien employé au Ministère palestinien de l'Intérieur,

entretiennent depuis déjà des années des liens étroits avec des activistes

israéliens de la paix, et ils sont un exemple éclatant d'un nouveau groupe de

dirigeants locaux qui prennent des positions clés dans la conduite du nouveau

combat. Il est clair qu'Israël ne voit pas leur activité d'un bon œil. Au début

du mois de janvier, tous deux ont été détenus à quelques jours d'intervalle

par

Bien

qu'à l'exception de Boudrous, la lutte n'ait pas engrangé de succès visibles

sur le terrain, Ayid Mourar est convaincu que c'est la bonne voie: «Nous

devons associer à la lutte contre l'occupation tout le peuple palestinien,

femmes, enfants, vieillards, et ils ne peuvent pas participer à une lutte

violente. Ils peuvent par contre prendre part à une lutte comme celle-ci et

cela contribue à l'unité de notre peuple. Nous savons aussi qu'une lutte non

violente exerce davantage de pression sur le peuple israélien. Quand il s'agit

d'hommes en armes et de tirs, une jeep avec des soldats peut y faire face. Quand

l'armée doit se mesurer à des civils, elle doit amener un nombre beaucoup plus

élevé de soldats. Ils ne peuvent pas leur tirer dessus librement, du moins

j'espère.»

Après

avoir travaillé pendant des années en Israël, Aziz Armani, 34 ans, de Hirbata,

parle couramment l'hébreu («J'ai appris à Bnei Brak.») Il est un

des principaux activistes de son village. «Nous avons vu que la

participation d'enfants et de personnes âgées à la manifestation modère la réaction

des soldats. Ils doivent paraître moraux à la face du monde, ça ne fait pas

bonne impression de faire la guerre à des femmes. C'est aussi un bon moyen pour

affronter notre peur de l'armée. Quand les gens voient un soldat avec un M-16,

ils tremblent de peur. Mais dès lors qu'ils s'approchent de lui les mains

vides, ils sentent qu'il ne peut rien faire.»

On

peut difficilement dire que le soulèvement civil ait porté ses fruits, jusqu'à

présent.

«Il y a eu un

résultat ici ou là, même si ce n'est pas un grand succès pour lequel on

puisse s'emballer. L'essentiel est que nous sentions que nous faisons quelque

chose, si pas pour nous, du moins pour les générations à venir. Quand mon

petit-fils pointera le doigt vers la clôture et me demandera où j'étais quand

elle a été érigée, je pourrai lui dire que j'aurai fait le maximum. Même si

nous réussissons à la faire reculer de deux mètres et à sauver quelques mètres

carrés de notre terre, c'est déjà quelque chose. Cette lutte nous donne

beaucoup de force. Elle n'appartient à aucune organisation, ni au Hamas ni au

Fatah, ni à la direction de l'Autorité: elle appartient au peuple. Chaque

village a un conseil qui est responsable et qui est très soucieux de ce que les

manifestations ne soient pas violentes. Nous ne faisons pas la guerre aux civils

de Tel Aviv, mais aux bulldozers.»

2. Qui a commencé

Ghassan

Andoni peut être fier de lui: au cours des derniers mois, sa vision est devenue

un bien public. Andoni, un habitant de Beit Sahour, est l'un des instigateurs de

l'ISM, l'organisation internationale de volontaires qui a pris pour devise la

protestation non violente et l'internationalisation de la lutte contre

l'occupation. Ses idées ont gagné de plus en plus de popularité ces derniers

temps: «Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la protestation non

violente aurait commencé seulement maintenant. Elle existait dès décembre

2000 et s'est par exemple illustrée dans le déblayage à la main de barrages.

Mais il est vrai qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus répandue. Selon moi,

cela reste encore trop passif, se contentant encore trop de seulement réagir.

Les habitants des villages ne sortent manifester que lorsque les bulldozers

arrivent effectivement au seuil de leur village et pas comme un élément dans

une vision d'ensemble de la lutte contre l'occupation. La lutte doit être

globale et ne pas cesser jusqu'à ce que la clôture tombe. Le vrai test sera de

voir si chaque village continuera à être un partenaire dans la lutte même après

que la clôture sera dressée sur son territoire. D'ici là, je ne pourrai pas

dire que c'est un succès.»

Une

des caractéristiques les plus marquantes de la lutte dans sa nouvelle forme est

la coopération israélo-palestinienne. Les Palestiniens disent clairement, à

la moindre occasion, qu'ils ont intérêt à cette collaboration du fait de la

volonté d'influencer l'opinion publique en Israël et surtout parce que la présence

d'Israéliens modère elle aussi les réactions des soldats. Un des activistes

israéliens explique que la présence d'Israéliens modère également le côté

palestinien: «Notre présence est une contribution importante à la non

violence. Nous poussons très fort dans ce sens lors des réunions de

coordination qui se tiennent avant les manifestations. Il est vrai que si

quelqu'un lance une pierre, nous ne nous arrêtons pas pour lui prêcher la

morale, mais il y a toujours quelqu'un pour le faire à notre place. Il est

sensible qu'ils veulent tenir leurs engagements à notre égard et qu'ils ne

veulent pas nous mettre en danger.» Dans l'armée israélienne, on voit

cette implication d'Israéliens d'un autre œil. Ce qui est transmis à ce

propos par le porte-parole de l'armée israélienne, c'est que: «À notre

grand regret, une poignée d'activistes israéliens et étrangers faisant de la

provocation, sert d'élément incendiaire qui transforme les manifestations en

troubles violents de l'ordre public.»

Comme

dans toute querelle, ici aussi, la question «qui a commencé ?» se retrouve au

centre. Comment des manifestations définies par leurs organisateurs comme non

violentes dégénèrent-elles en incidents s'accompagnant de dizaines de blessés,

la plupart suite à un tir massif de balles en caoutchouc? Un officier supérieur

de l'armée israélienne a beaucoup de difficultés à accepter les descriptions

pastorales d'une Intifada non violente: «Je ne connais aucune manifestation

paisible avec des manifestants qui chantaient et qui se soit terminée par des

tirs de balles en caoutchouc de notre part. Nous avons défini pour nous-mêmes

une ligne claire séparant une manifestation d'une atteinte à l'ordre public:

à partir du moment où on tente de s'en prendre à l'équipement ou d'attaquer

les soldats, c'est une atteinte à l'ordre public et alors la réponse monte

d'un cran. La mission qui nous est définie par la hiérarchie politique est de

rendre possible la construction de la clôture et le plus rapidement possible,

et si chaque jour un bulldozer est incendié, la clôture ne sera pas

construite. Les directives à l'adresse des forces sur le terrain sont claires:

le premier moyen qu'elles sont autorisées à employer sont les grenades

assourdissantes et les gaz lacrymogènes. Quand cette ligne-là n'aide pas, nous

recommandons d'interpeller les provocateurs et de déposer une plainte contre

eux à la police car cela provoque très souvent la dispersion. Si et seulement

si nous avons épuisé cela et que les soldats reçoivent des pierres - et de

notre point de vue, des pierres sont un danger mortel - le degré suivant, ce

sont les tirs de balles en caoutchouc avec l'autorisation d'un commandant de

bataillon, au moins, et le tir doit être dirigé sur une personne déterminée,

un provocateur important que nous ne sommes pas parvenus à arrêter.»

Visionner

les films tournés au cours d'une longue série de manifestations fait apparaître

un gouffre énorme entre les directives décrites ici et leur application sur le

terrain. De fois en fois, se déroule devant la caméra un tir massif, par de

nombreux soldats, en direction de l'ensemble des manifestants qui se trouvent

parfois à des dizaines voire des centaines de mètres. Une chose est sûre: le

tir ne vise pas un «provocateur» isolément. À propos des pierres, il est

difficile de décider ce qui se produit avant quoi: les jets de pierres ou les

tirs de balles en caoutchouc, et on a l'impression que les choses varient d'un

village à l'autre, d'un événement à l'autre. «Dans une partie des cas,

il s'agit de deux ou trois enfants qui lancent des pierres depuis une centaine

de mètres, et il est clair que c'est symbolique et que ça ne peut mettre

personne en danger», dit Kobi Schmitz, docteur en mathématiques de

l'université Ben Gourion, qui a participé à une série de manifestations. «Parfois

trois heures de confrontation se déroulent sans la moindre pierre, puis tout à

coup, ça disjoncte chez les soldats: ils sont là depuis des heures au soleil,

ils commencent à lancer des grenades assourdissantes et des gaz et alors ça

devient joyeux. Dans les villages organisés, il y a un comité "shebab"

qui essaie de garder le contrôle sur les enfants, mais c'est difficile.»

Schmitz

soutient que l'escalade est le résultat d'une politique délibérée, si pas au

niveau politique, du moins dans le mode de prise de décision à l'intérieur de

l'armée: «Il y a maintenant tous les jours des manifestations de centaines

et de milliers de personnes. Celui qui envoie dans un endroit comme ça dix

soldats en leur disant "peu importe ce qui se passe: ils n'approchent pas

des bulldozers", sait quel sera le résultat. Quand on veut évacuer

cinquante colons d'un avant-poste, on envoie des centaines de soldats.»

Qu'attendez-vous

des soldats ? Qu'ils laissent incendier les bulldozers ?

«Un État

organisé comprend que lorsqu'il y a une opposition d'un certain niveau à l'égard

d'une politique, alors soit il redouble de violence et écrase l'opposition,

soit il accepte de s'asseoir et d'écouter. Je pense évidemment que les soldats

doivent refuser de faire ce qu'ils font, mais au-delà de ça, tout officier sur

le terrain peut faire savoir par contact radio que face à un tel nombre de

personnes, la mission qu'on lui a confiée est impossible à remplir, sauf si on

veut vraiment que ça saute. Le problème est qu'alors il détruit ses chances

d'avancement. Très souvent je discute avec les soldats sur le terrain. Beaucoup

d'entre eux disent qu'ils sont là parce que: "je n'ai pas le choix",

"que voulez-vous que je fasse?". Quand des officiers supérieurs

disent à propos d'événements graves qui se sont produits sur le terrain que

"c'est un accident", ils font porter la responsabilité par le soldat

isolé.»

3. La voie juridique

Au

cours des dernières semaines, l'«Intifada de la clôture» a également donné

du travail aux juges de

Dans

une partie des cas, la démarche auprès de Dahla s'est faite conjointement par

des villages palestiniens et des Juifs de localités voisines qui soutiennent la

demande de déplacer la clôture des terres cultivées des villages vers l'intérieur

de

Un

développement intéressant dans ce dossier s'est produit lorsque les pétitionnaires

ont joint des déclarations faites par quelques généraux à la retraite,

membres du «Conseil pour la paix et la sécurité», dont Assaf Hefetz, Abraham

Adan, Shaul Givoli et d'autres, qui ont récemment abondamment parcouru le tracé

de la clôture et ont réfuté l'argument officiel que le trajet était fixé

sur la base de considérations sécuritaires. Ce rapprochement entre un groupe

d'incontestables représentants du sécuritaire et des habitants de

villages palestiniens paraît presque surréaliste, sur fond de l'actuelle

Intifada, mais il donne des arguments au combat contre le tracé de la clôture.

La

semaine passée, au plus fort de l'encerclement d'une maison à Biddou, les

habitants ont téléphoné à Dahla qui s'est précipité au tribunal et a réussi

à obtenir une ordonnance provisoire contre la destruction de la maison. «C'est

un développement intéressant», dit-il. «Cela redonne vie au soulèvement

populaire. C'est contre leur gré que les habitants entrent dans cette affaire,

car ils sont tout simplement en train de perdre tout ce qu'ils ont. Ils

comprennent que s'ils n'agissent pas, ils vont finir par vivre dans un ghetto à

l'intérieur de leur patrie, entre quatre murs, sans leurs terres et sans aucune

source de revenus. La décision d'un soulèvement non armé est une décision

stratégique. Nous pouvons voir que dans ces endroits-là, il n'y a pas de

recours aux armes à feu ni contre les soldats mais pas non plus contre les

colonies proches ou les localités juives situées de l'autre côté de la

colline. Peut-être est-ce dû à leur localisation - il s'agit de localités

qui travaillaient beaucoup avec des Israéliens - peut-être est-ce dû à la

collaboration avec des gens de la gauche, et peut-être est-ce parce qu'ils

comprennent que la guerre importante porte sur l'opinion publique israélienne.»

Mais

ce combat pour l'opinion publique israélienne n'obtient, en attendant, pas de

succès. Trois ans et demi d'Intifada, et peut-être 37 ans d'occupation, ont

rendu le public israélien et ses institutions aveugles sur ce qui se passe de

l'autre côté, incapables ou non désireux de percevoir les finesses. L'armée

israélienne, en réalité, ne traite pas les manifestants comme des gangs armés,

mais elle disperse les protestataires avec une force perçue par ceux-ci comme

une tentative de les convaincre que même la protestation non violente est sans

utilité. Les médias sont en général absents et, dans la mesure où il s'agit

d'une lutte quotidienne exigeante et dangereuse, le nombre d'Israéliens qui y

prennent une part active ne dépasse pas quelques dizaines. On voit régulièrement

la participation d'activistes de mouvements comme Ta'ayoush et Gush Shalom.

«Le message

qu'Israël fait passer aux Palestiniens qui essaient de se soulever non

violemment est que nous ne voulons pas d'une protestation comme celle-là»,

dit un des activistes israéliens, «que nous préférons une lutte violente

et que nous ne sommes disposés à accorder de légitimité à aucune forme

d'opposition de leur part. Ça fait des années que nous leur lançons la

question "pourquoi ne suivez-vous pas la voie de Mahatma Gandhi?" et

quand ils essaient cette voie-là, nous répondons par des balles en caoutchouc

et des gaz lacrymogènes. Ce que nous faisons maintenant, c'est tirer sur le

camp de la paix palestinien.»

4. Le jour où un Israélien sera tué

Yossi

Pollak est inquiet. L'acteur couronné l'an dernier «homme de théâtre de

l'année», partage ses nuits entre le travail sur la scène et l'inquiétude

pour la vie de son fils, Jonathan. Il est convaincu que «nous sommes en

route pour le deuxième assassinat politique dans l'État d'Israël et nous

devons faire quelque chose pour arrêter ça.» Jonathan Pollak, 21 ans,

est considéré - bien que, conformément à ses conceptions anarchistes, il

rejette cette description - comme le dirigeant israélien de la lutte contre la

clôture. Grand jeune homme charismatique, confiant dans ses choix, qui malgré

son jeune âge, a trouvé à accumuler un kilométrage honorable de

manifestations et d'actions de protestation et à devenir comme un chiffon rouge

de corrida pour les soldats qui le rencontrent quasi quotidiennement dans les

villages de Cisjordanie.

Le

fils Pollak a téléphoné une nuit de la semaine de Pessah. Il avait l'air agité.

«Je téléphone parce qu'en l'espace de quelques jours, se sont produits

deux cas où des manifestants israéliens ont failli être tués, Itaï Lewinsky

et moi-même. Je téléphone avec l'idée que si quelque chose peut arrêter

cette dégringolade, c'est de la publicité dans les médias. Quand ce sera

arrivé, tout le monde se réveillera et demandera "qu'est-ce qui est arrivé?"

et "où étions-nous?", mais pourquoi attendre que ça arrive si on

peut l'empêcher?»

«Laissons un

instant la question politique de côté, et parlons de ce qui se passe sur le

terrain presque chaque jour. Il y a une escalade dans la réponse de l'armée à

l'égard de civils qui participent à des manifestations qui sont par principe

non violentes. Je circule beaucoup dans les Territoires, j'ai vu de nombreuses

fois comment on réprime des émeutes et des manifestations. Ce qui se passe

ici, c'est quelque chose de nouveau. Le sentiment est qu'il n'y a pas de procédures,

qu'on tire des balles en caoutchouc et on lance des gaz lacrymogènes librement,

on tire dans les jambes mais aussi à la tête. Trois Palestiniens ont déjà été

tués à Biddou. Le jour où un Israélien sera tué aussi approche. Qu'un Israélien

soit tué n'est évidemment pas plus grave que si un Palestinien est tué, mais

cela illustre l'escalade dans l'emploi de la force. Dans toute manifestation, je

m'adresse aux soldats à l'aide d'un mégaphone, je leur dis que c'est une

manifestation pacifique qui associe des Palestiniens, des Israéliens et des

internationaux, et les balles sifflent près de mes oreilles. Auparavant, nous

pensions que des caméras les retiendraient, puis nous avons pensé que la présence

d'Israéliens les retiendrait, maintenant quasiment plus rien ne retient les

soldats. Je vous le dis: quelqu'un va mourir ici.»

Peut-être

qu'il est temps de rester un peu à la maison ?

«Je suis

quelqu'un de politisé et je me trouve dans une manifestation et il n'est pas

possible que la réponse de l'État soit que je dois rester chez moi ou d'ouvrir

le feu sur moi. Même si l'armée est persuadée que ce que nous faisons est de

la provocation, dans un État démocratique, il est permis de faire de la

provocation sans qu'on vous tire dessus.»

Vous

avez peur ?

«Évidemment,

j'ai peur. Très peur. C'est la raison pour laquelle je vous téléphone. Mais

cela ne veut pas dire que nous allons cesser de manifester. Nous continuerons,

mais je ne pense pas que ce soit une raison pour que l'un d'entre nous meure.»

5. Jonathan sur la jeep

Jonathan Pollak ballotté sur le capot de la jeep. «C'était un écart

grave.»

Le

frère aîné de Jonathan, Shaï Carmeli-Pollak, réalisateur à la télévision

(sur Canal 2), a filmé pendant de longs mois les manifestations autour de la clôture.

Il a accumulé chez lui des dizaines d'heures de films. L'un de ces films

conserve la trace d'un événement dramatique dont son frère Jonathan était le

personnage central. C'est à cet événement qu'il pense lorsqu'il dit qu'il était

vraiment en danger mortel.

C'est

arrivé le lundi 29 mars, à Beitounia, près de Ramallah. Les soldats et les

manifestants se sont rencontrés sur un chemin de terre à l'entrée de la

ville. Une jeep de l'armée a essayé d'avancer. Un groupe de manifestants, dont

Pollak, se tenait en face d'elle, genoux touchant la jeep, tentant de l'empêcher

de rouler. Du moins le pensaient-ils. Le conducteur de la jeep a poussé sur la

pédale et a commencé à avancer. Deux des manifestants ont eu le temps de se

jeter sur le côté. Pollak qui se tenait au milieu, s'est retrouvé sur le

capot de la jeep.

La

présence d'un auto-stoppeur n'a pas empêché les soldats de continuer ni même

d'accélérer. Pendant 50 longues secondes - enregistrées tout au long sur le

film vidéo - la jeep de l'armée a roulé avec Jonathan secoué sur le capot,

se tenant à tout ce qui pouvait offrir une prise pour ne pas faire de vol plané.

À la vue du film, on peut évaluer que la jeep roulait à une vitesse de 30 à

Le

fait de véhiculer un manifestant sur le capot - un Israélien, cette fois -

fait-il partie des procédures de dispersion des manifestations dans l'armée

israélienne? Un officier supérieur dit en réponse que «nous considérons

ceci comme un accident, un écart grave. Il y a eu enquête. Le cas du jeune

homme qui conduisait le véhicule est examiné par la hiérarchie militaire. Il

comparaîtra devant un tribunal.»

6. Envoyez-leur du caoutchouc

Au

cours de cette même journée agitée, à Beitounia, la caméra de

Carmeli-Pollak a enregistré un autre incident problématique. Un groupe de

soldats, placé sous les ordres d'un lieutenant-colonel, s'est heurté à un

groupement de manifestants israéliens. Une discussion s'est ouverte d'une

distance de quelques mètres. L'officier a dit: «Je tirerais bien sur vous

à balles réelles.» Un soldat qui se tenait à ses côtés a ajouté: «Allez-vous

en, collabos» et un autre a dit: «Tire sur eux.» À ce moment-là,

l'officier s'est retourné vers certains de ses soldats et a dit: «Y a du

caoutchouc? Envoyez du caoutchouc, envoyez-leur du caoutchouc.»

Ici,

on entend la voix de Carmeli-Pollak occupé à enregistrer l'incident de près,

disant: «Vous avez tiré sur des Israéliens. Je l'ai vu.» Quelques

secondes plus tard, on entend un cri en hébreu venant du côté vers lequel les

soldats ont tiré: «Il y a une blessée ici!» Un des soldats se

tourne vers l'arrière et appelle son copain: «Appelle l'unité médicale.»

Mais le commandant n'était pas préoccupé d'appeler une aide médicale. Il

s'est tourné vers le soldat qui avait demandé l'aide médicale. Et lui a crié:

«Quoi l'unité médicale? Reste tranquille. Qui tu es, toi? Le chef d'état-major?»

Puis, après une brève pause, il a conclu: «Les Palestiniens n'ont qu'à

l'évacuer.»

La

scène décrite ici et dans laquelle un officier supérieur tient le rôle

principal, s'accorde-t-elle avec les instructions de l'armée pour tout ce qui

touche aux tirs contre des manifestants (israéliens) et à l'évacuation des

blessés? Un officier supérieur qui sert dans le secteur, dit en réaction: «Une

partie des tirs de balles en caoutchouc à Beitounia n'était pas justifiée et

évidemment pas à un moment où les manifestants se dispersaient et se

retiraient. L'emploi de balles en caoutchouc à ce moment-là est contraire à

ce que nous voulons atteindre. À l'égard du comportement du lieutenant-colonel

- chef de bataillon de réserve - nous lui avons clairement expliqué que ce n'était

pas ce que nous attendions d'un chef de bataillon de l'armée israélienne,

depuis l'échange de propos avec les manifestants jusqu'à l'évacuation de la

blessée, quelle qu'elle soit. Il y a eu enquête sur l'incident et nous sommes

arrivés à la conclusion univoque que ce qui s'était passé là n'était pas

normal et nous lui avons fait de la manière la plus ferme des remarques sur

cette histoire. Il a eu droit à une remarque de ses supérieurs.»

C'est

ça la punition pour un officier supérieur de l'armée israélienne qui a tiré

sans justification sur des manifestants et a refusé de faire évacuer une blessée?

Une remarque?

«Pour le

moment ça s'arrête là, nous n'avons pas épuisé le sujet, car le général-commandant

a demandé à voir les films pour se faire une idée de première main.»

7. Itaï Lewinsky est blessé

Le

26 décembre, lorsque «le premier blessé israélien», Gil Na'amati, a été

touché par des balles de l'armée israélienne près du village de Mash'a, Itaï

Lewinsky lui a sauvé la vie. Alors que les soldats continuaient d'ignorer les

cris des manifestants demandant qu'on appelle une ambulance, Lewinsky a organisé

son évacuation rapide à l'aide d'un véhicule palestinien. Une ambulance israélienne

les a rejoints au barrage. Na'amati perdait beaucoup de sang et est arrivé à

l'hôpital dans un état grave. Les médecins ont expliqué à son père, Ouri,

chef du conseil régional Eshkol, que si l'évacuation avait été retardée, il

n'était pas sûr qu'ils auraient pu sauver son fils.

Presque

trois mois plus tard, le dimanche 21 mars, ça a été le tour d'Itaï Lewinsky

de terminer une manifestation à l'hôpital. «Ce jour-là, nous sommes allés

manifester à Hirbata», raconte-t-il, «la réaction de l'armée a été

cette fois violente à l'extrême. Ils tiraient des balles en caoutchouc tout

simplement comme des fous, alors que très vite la plupart des gens se sont

couchés par terre parmi les rochers. Naturellement, quand vous êtes étendu

par terre, il n'y a pas de différence entre vous tirer à la tête ou dans les

jambes, puisque tout est à la même hauteur. Je me tenais à l'avant et je

parlais aux soldats dans un mégaphone pour qu'ils comprennent qu'il y avait là

des Israéliens, ce qui parfois les amène à se calmer un peu. C'est terrible,

mais qu'est-ce qu'on peut faire?»

Mais

le mégaphone et l'hébreu n'ont pas aidé. Lewinsky a attrapé une balle en

caoutchouc entre le nez et l'œil gauche. «J'ai tout à coup senti une

douleur terrible dans la zone de l'œil et du nez. Mon œil a été écrasé

mais n'a heureusement pas éclaté, et le côté gauche de mon nez était complètement

écrasé. Je me suis couché sur le sol. Une ambulance du Croissant Rouge m'a évacué

jusqu'au barrage et de là je suis arrivé, avec une ambulance israélienne, à

Tel Hashomer J'ai été hospitalisé dix jours. On m'a opéré du nez et comme

ma vue avec cet œil n'est pas terrible, il faudra peut-être l'opérer également.

La vérité c'est que j'ai eu beaucoup de chance car une balle en caoutchouc qui

pénètre dans l'œil peut atteindre le cerveau. C'est vraiment une question de

hasard si je suis toujours vivant. Pour moi comme pour Gil, c'est pure chance

que nous n'ayons pas été tués.»

Les

films tournés lors de la manifestation de Hirbata - même si la blessure de

Lewinsky n'y est pas enregistrée à l'instant même - étayent sa version des

faits: les soldats tirent massivement en direction de dizaines de personnes qui

sont étendues par terre et cherchent refuge parmi les rochers. «Vers six

heures du matin, dès que les bulldozers ont commencé à travailler, les gens

du village ont commencé à manifester», raconte Raz Avni, 23 ans, jadis

kibboutznik sur les hauteurs du Golan et vivant aujourd'hui à Tel Aviv. «Lorsque

nous sommes arrivés là-bas, on devait être six Israéliens ce jour-là, les

soldats étaient en rang face aux manifestants, les injures volaient, ça se

poussait un peu, quelques coups, puis tout à coup les soldats se sont retirés

précipitamment, ils se sont retournés et ont commencé à tirer des balles en

caoutchouc. J'étais à côté d'Itaï qui appelait dans un mégaphone:

"C'est une manifestation non violente: ne tirez pas". Et tout à coup,

il se met à crier, je le regarde, il était étendu sur le sol, l'œil en sang.

J'ai appelé les infirmiers du Croissant Rouge qui sont là à chaque

manifestation. Ça leur a pris plusieurs minutes pour arriver à nous parce que

les tirs continuaient. Ils lui ont mis un pansement sur l'œil et l'ont emmené

sur un brancard jusqu'à l'ambulance.»

Lewinsky,

20 ans, a grandi à Ramat Efal et à Holon, et il habite maintenant dans le

quartier de Tikvah [sud de Tel Aviv]. Il n'a pas servi dans l'armée.

Jusqu'il y a peu, il travaillait dans la construction. Il compte retourner aux

activités de protestation contre la clôture dès que son état de santé le

lui permettra. À propos du fait qu'il a marché sur les traces de son ami

Na'amati, il dit froidement: «C'est intéressant de voir les choses selon

les deux directions.» Un jour de la semaine de Pessah, Ouri et Gil

Na'amati - dont le genou éclaté est toujours en cours de traitement - ont fait

la route depuis chez eux dans le sud pour rendre visite à celui qui a sauvé

Gil et qui se retrouve maintenant lui-même blessé. «Qu'est-ce qu'on peut

dire de tout ça?», résume Ouri Na'amati, «On a le cœur brisé.»

Sous l'angle du soldat

«Tout le problème

de la construction de la clôture et ce que cela fait aux Palestiniens est très

compliqué»,

dit un officier supérieur de l'armée israélienne qui a sous son commandement

le secteur où la plupart des incidents de ces derniers mois ont eu lieu. «Une

manifestation de Palestiniens contre la construction de la clôture est une

affaire chargée de beaucoup d'émotion - la terre, le travail, les oliviers -

et quand des Israéliens, des Internationaux et les médias s'y joignent, c'est

encore plus compliqué. La complexité s'exprime dans la manière dont nous

pouvons nous autoriser à répondre, moralement et en restant fidèles aux

valeurs, et même en prenant en considération la façon dont c'est perçu par

le monde et par la société israélienne.

«Il ne fait

pas de doute que l'arrivée d'Israéliens dans cette histoire a modifié le

tableau. Le tournant significatif, ça a été la blessure de Gil Na'amati à

Mash'a, lors d'un incident qui a été examiné par le chef d'état-major et à

la suite duquel des directives claires ont été données. Le changement le plus

significatif lorsque des Israéliens se trouvent sur le terrain, ce sont les

instructions pour ouvrir le feu. Nous essayons de recourir le plus possible à

l'intervention de la police et au renvoi devant les tribunaux. J'ai entendu que

les Palestiniens appelaient ça "manifestation pacifique" mais il me

semble que nous avons là un problème de décalage dans les conceptions. Quand

les Palestiniens lancent des pierres, de leur point de vue c'est une

manifestation paisible. Et je ne parle pas que d'une pierre. Il est important de

signaler que dans une des manifestations, à Beit Lakiya, il y a aussi eu des

tirs; nous avons arrêté le groupe qui avait tiré; mais il est vrai que ça a

été le seul cas.

«Je ne dis pas

qu'il n'y a pas d'écarts ni d'accidents. Un soldat est là pendant des heures,

on l'injurie, ils ne sont pas tous de glace, parfois même des commandants

perdent le contrôle. Des frictions se créent, ce n'est pas quelque chose de stérile.

Dans les échanges verbaux, même nos hommes tiennent des propos déplacés; il

y en a, lorsqu'on leur dit "nazi", "fils de pute", en

particulier quand ça vient d'Israéliens, ils perdent leur sang froid et répondent

"collabos". Les directives visent à essayer de mettre fin à

l'incident avec aussi peu de blessés que possible, et très souvent, le moyen

pour désamorcer l'affaire, c'est d'attraper les principaux provocateurs.»

Comment

définissez-vous un provocateur ?

«Quelqu'un qui

fait des déclarations dans un mégaphone, qui fait mousser, qui tente

d'atteindre le matériel. Dans la plupart des cas, au moment où on essaie d'arrêter

les gens, l'affaire tourne à la situation violente, des pierres ou ce qui tombe

sous la main. Il faut rappeler que les manifestants ont intérêt à ce que la

manifestation ne se passe pas paisiblement, qu'on en parle, qu'on dise qu'il y a

eu une manifestation et qu'il s'est passé ceci et cela. Nous nous efforçons

vraiment de nous freiner, mais il faut rappeler que quand il est question de

danger mortel, il y a ici aussi un élément subjectif; vous êtes là au milieu

de centaines de Palestiniens à Beitounia, du côté de Ramallah, ce n'est pas

comme aller dans une rue de Tel Aviv. Vous vous sentez menacé. Il ne fait aucun

doute que la situation de la dernière période nous place devant un dilemme.

Quand on vous tire dessus, il n'y a pas de dilemme, c'est blanc ou noir, vous

savez ce que vous devez faire. Dans les incidents comme ceux dont on parle, et

actuellement il y en a presque chaque jour, il y a beaucoup de gris.»

Aviv Lavie

Traduit de l'hébreu

par Michel Ghys

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=2811

La Intifada del Muro

Raul

Gallego Abellán

Rebelión

Jerusalén.

La segunda Intifada, la de Al Aqsa, está agónica. Se ha transformado en un

vivo recuerdo que de vez en cuando lanza lo que parecen sus últimos coletazos.

La gran lápida de los más de 900 muertos israelíes y de los 3000 palestinos

que han perdido la vida, pesa más que nunca tras casi cuatro años de ocupación,

detenciones y operaciones militares del Ejército de Israel. El pueblo palestino

está exhausto, hundido en el desánimo y atrapado entre unas organizaciones

armadas muy debilitadas y una Autoridad Palestina en la que no confían. A pesar

de todo el grito de la resistencia ha vuelto. Y se ha escuchado primero en pequeños

pueblos, en

Budrus, el inicio de

Los soldados israelíes y la policía de frontera miran

incrédulos y se sienten cómodos. A pesar de formar parte de uno de los mejores

Ejércitos del mundo, tener casco, chaleco antibalas y cargar las mejores armas

con munición y proyectiles de todo tipo para dispersar la protesta, tienen el

rostro desencajado y no saben que hacer. El comandante se quita el casco, se

rasca la cabeza y mira a sus compañeros arqueando las cejas. Delante de ellos y

en medio de las obras de construcción del Muro hay un grupo de mujeres que les

desafían enarbolando banderas palestinas y les ensordecen con gritos y

chillidos en contra del primer ministro israelí, Ariel Sharon, y en contra del

Muro. Plantando cara está todo el sector femenino del pequeño pueblo de Budrus.

Las más ancianas, vestidas con el traje tradicional palestino, intentan

controlar a las más jóvenes que encolerizadas quieren estar lo más cerca

posible de los hombres uniformados para decirles que se vayan de sus tierras.

Budrus era un pequeño y tranquilo pueblo rural cerca de

Ramala. Rodeado de mares de olivos y con unos 1400 habitantes muy hospitalarios,

en este casi idílico y verde enclave no había muchas cosas por las que

preocuparse. Pero el 31 de diciembre del 2003 llegaron los soldados con la orden

de confiscar 1000 dunums de tierra, la mitad de la superficie agrícola del

pueblo, y arrancar unos 1500 olivos. Detrás arrastraban toda la maquinaria para

seguir con la construcción de la barrera que anexiona territorio, proporciona

seguridad para Israel y deja una cicatriz amarga en su tierra y en sus vidas. La

gente de Budrus no se quedó en casa.

Pronto empezaron los enfrentamientos con las fuerzas de

seguridad israelíes que acabaron con detenciones y más de 40 heridos. Las

obras se iniciaron y el Ejército decretó zona militar cerrada en algunas áreas

del pueblo. Pero Budrus no se rindió. Cada semana se organizaban protestas de

forma pacífica pero que acababan en enfrenamientos desiguales entre pedradas y

las balas y gases lacrimógenos israelíes. A pesar de que había sucedido lo

mismo en otros pueblos palestinos afectados por la construcción del muro, la

resistencia inesperada de Budrus, quizá más fuerte y más persistente, se

convirtió en un estandarte de la lucha contra el coloso de cemento y alambre de

espino y donde también participaban activistas internacionales y pacifistas

israelíes. Pero cansados de detenciones y heridos los habitantes de Budrus

organizaron una nueva táctica: las mujeres delante y los hombres detrás. Y

nada de lanzar piedras.

La resistencia pacífica, no violenta, fue la nueva forma

de lucha, la nueva Intifada, a pesar de que muchas veces acababa a pedradas.

“A los hombres los empezaron a arrestar cuando se iniciaron los

enfrentamientos. Pero en el momento de resistir todos somos iguales. Y creemos

que nosotras estando delante podemos proteger a los hombres”. Lo dice Iltezam

Mollar que se coloca entre las primeras y enarbola la bandera palestina como si

fuera una espada delante de los soldados. Es una estudiante, tiene sólo 15 años

pero habla con gran seguridad y con la experiencia que le ha aportado crecer y

vivir en una tierra ocupada. Mira a los ojos a los hombres que tiene delante y

que empuñan armas de fuego y chilla hasta que se queda afónica. Siempre le

recuerdan que no se acerque tanto hasta que entre dos o tres se la tienen que

llevar casi a rastras. “Todas las mujeres del pueblo de todas las edades están

aquí. De hecho todos, niños, mayores de edad, ancianos vienen a protestar.

Pero para nosotros lo que es importante es ver como gente de otros países y

algunos israelíes están con nosotros y se ponen delante de los soldados a

nuestro lado”. Al final la persistencia de Budrus dio resultado. No se pudo

evitar la construcción del Muro pero a base de protestas al final, el Ejército

decretó retirarlo casi hasta

Deir Qaddis, Midya y Beit Duqqu: la consolidación de

A la mayoría de las 200 comunidades que están

afectadas directamente por las obras de construcción del Muro, a todas, un día

les llegarán los soldados marcando el terreno y cortando y arrancando olivos.

Esto es lo que les pasó a Deir Qaddis, Midya y Beit Duqqu, tres pequeños

pueblos de

En Midya

En el pequeño pueblo de Beit Duqqu la táctica a

seguir fue muy distinta. Sus habitantes eran muy conscientes de que casi nada

podían hacer contra la construcción del Muro en sus tierras. Sin ningún plan

y con la incógnita de qué pasaría se organizó una marcha para enfrentarse,

sin saber cómo, a las escavadoras y a los que las protegen. Al llegar enfrente

de los soldados la idea surgió al ver un grupo de fotógrafos de prensa. Con un

terreno nada favorable para el enfrenamiento a pedradas y con una gran

desigualdad de fuerzas, las mujeres de Beit Duqqu se lanzaron a los soldados

para intentar llegar a sus tierras pero sobretodo con el objetivo de provocar la

instantánea, la foto de los soldados apartándolas, golpeándolas o impidiéndoles

el paso. Con la ira de ver como arrasaban sus tierras las mujeres palestinas se

abalanzaban una y otra vez a los soldados chillando “Mirad lo que me están

haciendo, haz un foto, muestra que nos maltratan y nos están robando”.

Algunas mujeres caían a los pies de los soldados pero seguían allí, casi

agarradas a las botas militares y pidiendo una instantánea. Entre las mujeres

pero, al final se alzó una voz que dijo:”a los palestinos nos han hecho más

fotos que en ningún otro conflicto y no ha servido de nada. Cada año que pasa

nuestra situación empeora”.

Biddu, Betunia y los mártires de

Mohamed Qndeec una semana antes de que las obras del

Muro llegaran al pueblo de Biddu decía: “tenemos miedo que alguien vaya a

morir. Quien te quita lo que es tuyo de forma ilegal es un ladrón y nosotros

vamos a defender lo que es nuestro. Si hace falta con nuestras vidas”.

Mohamed, con cuarenta años es uno de los líderes del pueblo y aseguraba que

ellos sólo eran gente del campo, sin armas y con únicamente sus manos para

trabajar la tierra. Si la perdían no sabrían cómo ni con qué podría

alimentar a sus hijos. Dos semanas después en Biddu ya habían muerto 5

personas por disparos de munición real. La mayoría eran chicos jóvenes que

habían intentado enfrentarse a los soldados a pedradas con sus ondas. A pesar

de todo siguieron manifestándose, eso si, esta vez de forma pacífica y

intentando evitar que los jóvenes volvieran a levantar la mano. “Estamos

artos de estas muertes. No queremos que otro joven pierda la vida inútilmente.

Lanzar piedras no sirve de nada”. Por esta razón Abu Abed, otro de los líderes

de la zona, organiza rezos y marchas en el área afectada por la construcción

del muro cada viernes, cuando no hay ni soldados ni escavadoras por ser día

festivo en Israel.

En Beitunyia las protestas contra la construcción

del Muro acababan siempre con lanzamiento de piedras. A pesar de que los

soldados estaban bastante lejos y las piedras casi no llegaban los chicos del

pueblo, la mayoría entre 10 y 18 años, quemaban neumáticos y hacían silbar

sus ondas en un ambiente que se mezclaba, la rabia, el juego, el miedo y la

emoción. Lo que también producía un silbido eran las balas israelíes, a

veces de goma y a veces de munición real. Cada vez que sonaba un tiro una ola

de chicos se agachaba al unísono de forma casi intuitiva. Mahmoud de 16 años,

con la cara sucia del hollín del humo de los neumáticos y empapado de sudor

contaba que “agacharse cuando suena el disparo es una tontería ya que la bala

es más rápida que el movimiento de agazaparse”. Lo decía sonriendo. Para él

lanzar piedras era casi un juego, un día emocionante que rompía con su vida

rutinaria en un territorio ocupado. A Mahmoud pero se le apagó la sonrisa

cuando a su amigo Hussein Shuaini de 17 y años le pegaron un tiro en la cabeza

cuando iba a lanzar una piedra a los soldados. El enfrentamiento acabó automáticamente.

Cuando la ambulancia se alejaba con el cuerpo si vida de Hussein, Mahmoud al

igual que la mayoría de chicos lloraba mirando los restos de sangre que habían

quedado en el suelo.

Deir Ballut, los novatos de

En Deir Ballut la mayoría de chicos no saben lanzar

con ondas porqué nunca las han usado. Al intentarlo las piedras salen

disparadas hacia atrás y la gente del pueblo se ríe de quién ha intentado

tocar a los soldados con tan mal atino. Deir Ballut es un pequeño pueblo en el

corazón de Cisjordania que si no fuera por el control militar que tiene en la

entrada, parecería que en la región no ha existido nunca ningún conflicto. El

día que los soldados confiscaron sus tierras por la construcción del Muro Deir

Ballut se revolucionó. Se intentó organizar una marcha para protestar y pedir

a los soldados el acceso a las áreas donde tenían olivos y no estaban

construyendo la valla de separación. Delante iba el alcalde, Abu Feroz, y detrás

la mayoría de la gente del pueblo. A medio camino los soldados israelíes

lanzaron gases lacrimógenos y casi todos se retiraron corriendo. Sólo un pequeño

grupo intentó avanzar un poco más hasta que desistieron. Abu Feroz no contaba

con el inconveniente del gas y tras el primer intento de marcha toda la gente de

pueblo se puso a discutir qué se tendría que hacer. Un grupo de mujeres

hablaban entre ellas. “Cuando han lanzado los gases he seguido andando hacia

delante”, otra contestaba: “¡Pero qué dices! Yo he aguantado y he avanzado

con los hombres y no te he visto”. Otro hombre del pueblo gritaba a todo el

mundo “si no vamos ahora o hacemos algo, después será demasiado tarde y

luego si que nos vamos a lamentar de verdad. ¡Que me sigan los valientes!”.

Abu Feroz, con cara de estresado al final se impuso: “un momento, como mínimo

esperad a que llegue una ambulancia de otro pueblo que aquí no tenemos ninguna”.

Algunos chicos, hombres y mujeres no tuvieron paciencia y se dirigieron hacia dónde

estaban los soldados para iniciar lo que parecía el juego del gato y el ratón.

La mayoría de la gente pero se había quedado en la entrada del pueblo, algunos

hasta se habían llevado sus sillas y alguna sombrilla de sus casas para verlo

todo como si se tratara de un espectáculo. Al final llegó la ambulancia y un

grito de júbilo se levantó. Yad de 18 años se dirigió a sus amigos “venga,

ahora ya podemos ir a por los soldados”. El pueblo se reunió por segunda vez

dispuestos a marchar pero al caer del cielo los cartuchos de gases lacrimógenos

la mayoría de la gente se volvió a retirar. Las discusiones se repitieron

mientras los que habían intentado aguantar utilizaban los servicios sanitarios

de la ambulancia. Abu Feroz volvió a pensar y al final pidió ir el solo a

parlamentar con los soldados. La cosa funcionaba y llegó hasta dónde estaban

los militares israelíes. Mientras estaba negociando se dio cuenta que los

soldados cargaban las armas y repartían granadas de gases y sonido. Se giró y

vio atónito como la gente no le había hecho caso y en pelotón se dirigía

hacia donde él estaba. Al final les tocó a todos correr y respirar gases por

tercera vez. Abu Feroz, se torció el tobillo saltando entre las piedras. Al

preguntarle que es lo que iban a intentar hacer a partir de ahora respondió:

“Resistir, aguantar. Pero de esta forma seguro que no”.

Az Zawiye, el recuerdo de la primera Intifada y el

gas siniestro

Si hace unos meses el estandarte, la punta de

lanza de la resistencia contra el Muro era el pueblo de Budrus, ahora lo es Az

Zawiye. Entrar en sus calles es hacer un viaje en el tiempo y trasladarse al año

Mientras esta

nueva Intifada poco a poco va levantando la cabeza el Tribunal Supremo del

Estado de Israel dictaminó que El trazado establecido por el mando militar

para la valla de seguridad en la zona del noroeste de Jerusalén daña de manera

severa y aguda a los residentes locales. El trazado causa tanto daño a la

población local que el Estado debe encontrar una alternativa que quizás

ofrezca menos seguridad pero perjudique menos a la población. El dictámen

ordena modificar el trazado del Muro de Cisjordania en los 30 kilómetros que

rodean ocho aldeas palestinas al noroeste de Jerusalén. Otra lucha a distinto

nivel, el legal, también ha empezado ahora, en un momento en que esta decisión

podría crear jurisprudencia. Lo mismo Hizo el tribunal de

Texto

original y completo del reportaje publicado en el Magazine de